Qualidade de vida não deve ficar apenas no mundo das ideias

O que é uma cidade dos sonhos? As possibilidades são infinitas, mas quase todas passam pelos mesmos critérios: um local sustentável, seguro, diverso e inclusivo, que proporcione espaços de convivência, serviços de qualidade e bem-estar. Trata-se de um exercício imaginativo – que pode parecer utópico, mas não precisa ser. Poder desfrutar da cidade em que você vive não deveria ser negociável.

“O ideal é que as pessoas tenham acesso a serviços essenciais, como farmácias, padarias e mercados a um raio de 400 ou 500 metros, que possa ser percorrido em poucos minutos de caminhada”, explica Sophia Motta, arquiteta e urbanista, especialista em gestão de projetos. Um modelo bastante explorado pelo conceito da cidade de 15 minutos.

“É importante termos uma cidade diversa e verdadeiramente democrática, em que tenhamos todos os tipos de configuração do espaço”, avalia Gabriela Tenorio, arquiteta e professora da área de urbanismo na Universidade de Brasília (FAU-UnB).

Uma cidade para poucos

Quando falamos de espaços urbanos democráticos e para todos, nos referimos a quem? Embaixo do viaduto, espetos e pedras. Nas fachadas das lojas, pequenos postes de concreto. No ponto de ônibus, poucos assentos disponíveis e individuais. Essas são algumas das representações mais comuns da arquitetura hostil, que define quem é e não é bem-vindo. Nesse caso, pessoas em situação de rua.

No entanto, existe outro tipo de hostilidade: marcada pela ausência. Não disponibilizar bancos públicos, por exemplo, para que não exista sequer a possibilidade de alguém deitar também é um ato agressivo. “Quando você cria elementos de arquitetura hostil, você não só empobrece o espaço público como acaba afastando todo mundo”, afirma Tenorio. Se não há bancos em uma praça, as crianças e os demais habitantes também acabam por não conseguir usar o espaço como deveriam.

Com isso, a cidade, que basicamente deveria ser um espaço de convivência e de troca entre os moradores, acaba sendo um espaço fragmentado – muitas vezes hostil e segregado. As fachadas dos prédios fazem isso o tempo todo. Grades ou muros altos, vegetação espinhosa, cercas elétricas e concertinas. Segundo Caio Vassão, doutor em design e arquitetura pela Universidade de São Paulo (FAU-USP), existe uma diferença entre aquilo que pode ser considerado apenas um ritual de segurança e medidas que são convertidas em proteção, de fato. “As pessoas acreditam que, isolando-se e sendo hostis a qualquer pessoa que tente se aproximar, elas vão garantir a segurança delas. Mas isso não acontece.”

“A permeabilidade visual traz segurança tanto para quem está na propriedade privada quanto para quem está no espaço público”, comenta Gabriela Tenorio, arquiteta e professora da área de urbanismo na Universidade de Brasília (FAU-UnB). “A melhor forma de lidar com situações de desconfiança é tornar o espaço convidativo para todo mundo.”

Uma vizinhança mais segura é uma vizinhança que se conhece, por meio de olhares, trocas do dia a dia e ocupação de espaços comuns de Convivência. “É importante que haja um incremento da capacidade da comunidade de se auto-observar. Não no sentido de vigilância, mas de se reconhecer”, explica Vassão. “Não precisamos de mais muros, mas do fortalecimento da comunidade.”

Se manter esse sentimento vivo em bairros formados por casas é difícil, pior ainda é resgatar a convivência em condomínios verticais – pautados pela ideia da individualidade, muito afastados entre si e dependentes de carros. Situação que reforça a sensação de desconexão com a cidade e com o outro.

Uma vida além do carrocentrismo

Enquanto cidades mundo afora tentam tirar o foco do uso do automóvel particular, investindo em mobilidade ativa e transporte coletivo, as cidades brasileiras ainda demonstram dificuldade em superar esses desafios. “Precisamos confrontar a ideia vigente do automóvel [particular], por mais que isso cause revolta em um primeiro momento”, defende Rafael Drumond, arquiteto e mestre em planejamento urbano.

Segundo a pesquisa Origem e Destino, realizada pelo Metrô de São Paulo, dos 35,6 milhões de deslocamentos diários registrados na Grande São Paulo em 2023, 36,1% foram feitos por meio de veículos particulares. O dado supera o deslocamento por transporte coletivo (34,4%) e demonstra crescimento em relação à última pesquisa, feita em 2017, em que o deslocamento por veículos particulares correspondia a 30,9% e o transporte coletivo a 36,4%.

Consequentemente, os congestionamentos só aumentam, assim como o número de estacionamentos. Na capital paulista, existem aproximadamente 7 mil estacionamentos privados e 500 mil vagas, de acordo com o Sindicato das Empresas de Garagens e Estacionamentos de São Paulo (Sindepark). Qualquer lugar é uma desculpa perfeita para construir outro – mas não é o suficiente, já que a demanda só aumenta.

O problema não é novo, nem exclusivo do Brasil. O antigo Teatro Michigan, localizado em Detroit (EUA), deixou para trás seu passado de apresentações e glamour para abrigar carros em seu interior quando encerrou suas atividades em 1976. Do lado de dentro, o edifício de estilo neorrenascentista passa um aspecto de abandono, com suas paredes descascando, cortinas rasgadas e entulhos jogados aos cantos – parece um local que precisou ser evacuado às pressas e que, hoje, marca uma sobreposição de interesses.

No Brasil, o conflito carro x cidade se manifesta também de diferentes maneiras. Em São Paulo, por exemplo, cresce a quantidade de reclamações do uso dos calçadões do centro da cidade como estacionamento – em um espaço em que só deveriam circular veículos de serviço, como de polícia ou concessionárias de água e energia. Com inúmeros prédios públicos instalados na área, o exemplo negativo vem da própria administração, que larga os carros da burocracia pública ocupando o espaço do pedestre.

De 2017 a 2023, a frota na Grande São Paulo cresceu 22%: são 5,3 milhões de veículos particulares. “Eu não acho que as pessoas querem tanto a existência do estacionamento. O que elas querem, na verdade, é a comodidade de não ficar horas no trânsito, de não ter que ficar procurando vagas, de não ter que se preocupar com segurança”, opina Drumond. “O asfalto e, consequentemente, o carro, ainda são muito atrelados à ideia de desenvolvimento. Se elas tiverem outras opções para se deslocar pela cidade com qualidade, elas vão usar. Não precisa de grandes propagandas.”

Para tirar os carros das ruas, é preciso transporte coletivo de qualidade, calçadas bem cuidadas e espaços amigáveis

O caráter benéfico da mobilidade ativa para o meio ambiente e para a saúde já é bastante conhecido. Fazer com que ela faça parte da rotina da população, no entanto, não é tarefa tão simples. “Não adianta falar para a pessoa andar a pé, se ela mora a 20 km do trabalho, se não tem transporte público disponível ou de qualidade. Eu também ficaria revoltado”, desabafa Drummond.

Calçadas de qualidade, espaços arborizados e ciclovias nas principais ruas e avenidas da cidade são caminhos para estimular o transporte ativo e o transporte coletivo. Gabriela Tenorio acredita que as calçadas deveriam ser de responsabilidade da prefeitura e que isso resultaria em um investimento menor do que o dispendido para a construção de grandes viadutos. “Os trajetos seriam nivelados, mais espaçosos, com rampas de acessibilidade e padronização, para que as pessoas possam experienciar a cidade da melhor forma.”

Na prática, a realidade ainda é outra. Em abril, a Prefeitura de São Paulo anunciou a criação de um estacionamento embaixo do Elevado Presidente João Goulart, popularmente conhecido como Minhocão. A “novidade” adicionou quatro míseras vagas para carros particulares (e, posteriormente, também outras quatro para táxis). Duramente criticada, a estratégia não está apenas relacionada à mobilidade, mas também retoma a ideia da arquitetura hostil, visto que a implementação dos bolsões de estacionamento de certa forma contribui para o afastamento das pessoas em situação de rua que vivem sob o viaduto.

Após a repercussão negativa, a prefeitura mudou o método, mas não a hostilidade: criou canteiros de plantas onde antes os cidadãos sem moradia se abrigavam da chuva – fazendo com que eles migrassem para outro viaduto, não mais do que a 500 metros de distância dali. Um “caso de sucesso” de como não resolver problema algum – nem o dos cidadãos que precisam de casa, nem o de mobilidade.

Verticalização fantasma

Os grandes centros urbanos vivem hoje uma crise habitacional. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), São Paulo conta com cerca de 590 mil imóveis particulares vazios – número quase 20 vezes maior do que o total de pessoas em situação de rua.

Mesmo assim, novos edifícios não param de surgir. O censo mostra que, ainda que muitos prédios sejam construídos, o número de pessoas morando nas regiões centrais está diminuindo. Isso acontece porque há menos pessoas por casa e mais casas vazias.

A cidade de São Paulo tem menos de 100 habitantes por hectare. “Uma densidade considerada ideal gira em torno de 150 a 250 habitantes por hectare. Isso representa uma infraestrutura otimizada e uma densidade saudável”, explica a arquiteta Sophia Motta. Para efeitos de comparação, a comunidade do Paraisópolis chega a mais de 800 habitantes por hectare.

A especulação imobiliária também tem seu papel na crise habitacional. “O mercado [imobiliário] costuma ir para regiões tão deterioradas, que qualquer medida que for tomada ali vai elevar o custo na região e ocasionar a gentrificação”, diz Rafael Drumond. “Para eles, a cidade é um produto. Eles querem gastar pouco e lucrar muito, e não se importam com os efeitos disso para a população.”

É possível fazer melhorias urbanas sem expulsar os moradores. “A vida daquelas pessoas está ali. Não é só o endereço, mas toda a questão social que envolve: referências, laços, espaços de cultura e lazer”, complementa o profissional.

Mas o papel da iniciativa privada para o futuro das cidades não deve ser ignorado – embora a função de planejamento e visão urbanística caiba sempre aos órgãos públicos. “As parcerias público-privadas (PPP) são uma ferramenta fundamental para transformar cidades hoje”, diz Motta.

Um dos exemplos de resultados na integração entre iniciativa privada e planejamento público é o processo de revitalização do centro paulistano por meio de reformas de edifícios antigos. Em São Paulo, a prefeitura ampliou o programa de retrofit com 16 novos projetos e um aporte de R$ 200 milhões. “É uma forma de dar vida a um edifício histórico que perdeu o sentido para a vida urbana real e fazer com que ele seja ocupado por habitantes ou negócios”, analisa o arquiteto Caio Vassão. Para Drumond, o desenvolvimento urbano é um assunto crescente no Brasil, mas ainda existe um longo caminho a ser trilhado.

Sonho para alguns, pesadelo para outros

Imagine se, a cada foto postada aproveitando as férias no verão europeu, você recebesse centenas de comentários negativos, em vez de likes? “Volte para casa, turista. Você não é bem-vindo(a).”

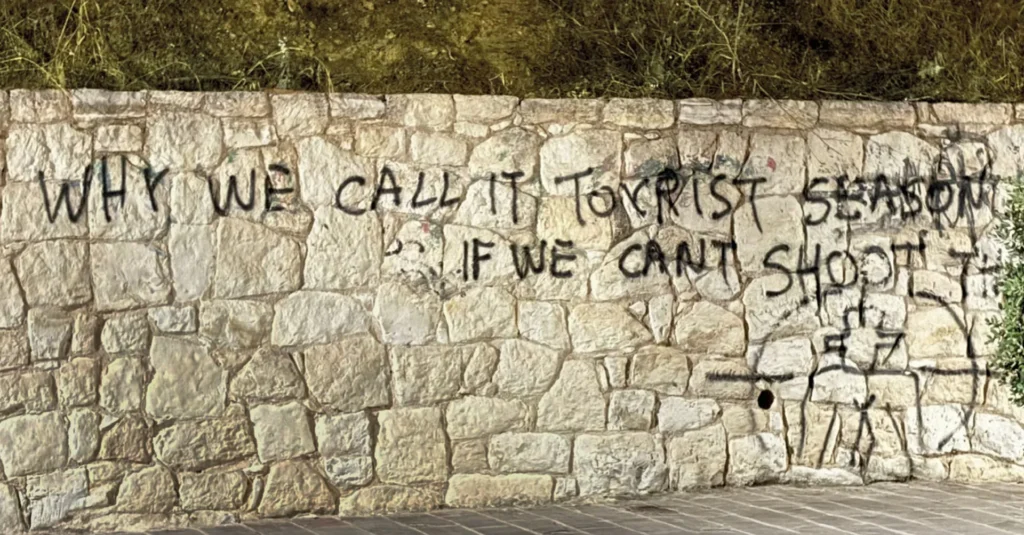

“Se é temporada de turistas [comparação à temporada de caça], por que não podemos atirar neles?”

Parece meio distópico e hostil. Mas essa indignação realmente existe – e tem sido apresentada por meio de protestos e pichações especialmente na Europa, plano de fundo favorito para as férias de verão de muita gente. Seriam preocupações genuínas dos moradores, que tentam defender a cultura e o local onde vivem, ou um ódio reprimido contra estrangeiros?

O setor de turismo é responsável por quase 9% das emissões globais de carbono, de acordo com o estudo Drivers of global tourism carbon emissions, publicado na revista científica Nature Communications. Boa parte dessa poluição tem como origem os cruzeiros marítimos. A emissão média de CO₂ por passageiro de um cruzeiro ao redor de Seattle (EUA), por exemplo, é oito vezes maior do que a de um turista que passa suas férias em terra no mesmo local, conforme levantamento da ONG Amigos da Terra.

Na Europa, os 218 navios de cruzeiro que operaram em 2022 emitiram mais óxidos de enxofre (SOx) do que 1 bilhão de automóveis. Isso significa 4,4 vezes mais do que todos os carros do continente, segundo estudo da Transport & Environment.

O alto fluxo de visitantes também é uma questão, sobretudo em locais que não possuem infraestrutura adequada. Na Espanha, Barcelona recebe quase 10 vezes mais o número de residentes anualmente. Foram 15,6 milhões de turistas em 2023 contra 1,6 milhão de habitantes. A cada ano, a ilha grega de Santorini alcança a marca de 2 milhões de turistas. Quase 100 vezes mais do

que a população local que não chega a 20 mil pessoas.

É claro que o setor não é responsável apenas por resultados negativos, ele também gera renda e corresponde a 10% da economia mundial. Em 2024, o PIB global de viagens e turismo atingiu um recorde de US$ 10,9 trilhões e gerou 357 milhões de empregos, segundo o World Travel & Tourism Council (WTTC). Muitas das cidades-palco dos protestos têm o turismo, justamente, como pilar econômico. Isso, no entanto, não muda o incômodo gerado pelo excesso de visitantes. Em junho, grupos de ativistas dispararam pistolas de água em turistas na cidade de Barcelona e em regiões da Itália, enquanto gritavam para que os viajantes retornassem ao seu país de origem. Em um dos cartazes, a principal reclamação: “Seu Airbnb era minha casa”.

Países na Europa têm adotado medidas severas para conter o encarecimento dos aluguéis devido à popularização do Airbnb. Até 2028, será proibido o aluguel de apartamentos por temporada em Barcelona. A partir de outubro, a Grécia passará a impor regulamentações mais rígidas para o aluguel de curta duração, com multas e proibições de novos aluguéis. Tudo isso com o mesmo objetivo: conter a crise habitacional que assola as cidades e ilhas europeias.

Pichação em Chania, na ilha de Creta (Grécia): o excesso de visitantes enfurece as cidades, que devolvem com hostilidade cruel

Revista ESG Insights nº 2 – Cidades e urbanismo

Distopia urbana – Crise climática expõe a fragilidade do nosso modelo de urbanização

A cidade e o bem-estar – Qualidade de vida não deve ficar apenas no mundo das ideias

Menos carros, mais vida urbana – Conheça iniciativas que transformam a vidas nas cidades

A 15 minutos da qualidade de vida – Para Carlos Moreno, idealizador do conceito da cidade de 15 minutos, é preciso otimizar o tempo de deslocamento na cidade, a fim de garantir acesso aos direitos da população

As paredes gritam – E o que dizem quando falam? O que dizem quando calam?

Espaços mais conectados e humanos – Smart cities dialogam com soluções múltiplas e não apenas com tecnologia

Inteligência para as cidades – O que precisamos hoje não é apenas de cidades “inteligentes”, mas de inteligência para as cidades

Comunidades no modo sobrevivência – O aquecimento global é real. Mas não é o mesmo para todos, ainda que vivam lado a lado

As cidades e seus pulmões verdes – Parques urbanos, mesmo os menores, trazem resultados na melhoria da qualidade do ar das metrópoles

Deu ruim – Excessos elitistas desacreditam as concessões de praças e parques em São Paulo. Dá para resolver?

Como as empresas podem ajudar – Parcerias público-privadas são um atalho para a inovação urbana mais rápida e efetiva